期 日:2022年4月29日~5月1日

参加者:Lダイヤ、いずっこ

4月29日(土)雨

上高地(15:15)-徳沢テント場(17:00)

天気予報がよくないので早朝発の予定を変更し10時に相模原を出る。相模湖から中央道にのり松本で降りる、混雑はなかった。沢渡駐車場雨の中で身支度しバス乗り場へ、天気が悪く観光客は少ない。14:30発のバスに乗り上高地へ20数年ぶりである、雨が降っており気分はさえない。行くしかないと決意し出発、明神で休憩付近に多くのサルを見かけた。雨は降り続く見通しなので、徳沢で泊まることとしテント泊の手続きをすませる。すでに40張りほどあり適地を選ぶのに苦労する。雨の中でのテント設営でしっかり濡れてしまった、ストーブの有る休憩所で温まり着ているものも少しは乾いた(休憩所使用可に感謝)。横尾泊の予定を徳沢泊に変更したので、明日は横尾から蝶ケ岳へそして長塀尾根から徳沢へ変更とした。眠る前に雨は止んだようだ。

4月30日(日)快晴

徳沢(5:35)-横尾-稜線(10:30、蝶槍を往復)-蝶ケ岳小屋(11:55~12:50)-長塀尾根-徳沢テント場(16:30)

3時過ぎ寒くて目が覚める、満天の星である。朝食を済ませ日帰り装備で出発。

横尾へは迂回ルートで河原の方を進む、1時間ほどで横尾着10張り程テントがあった。これから稜線までの急登である、スパッツを着けて出発槍見平では振り返ると槍ヶ岳の雄姿が目に入った。

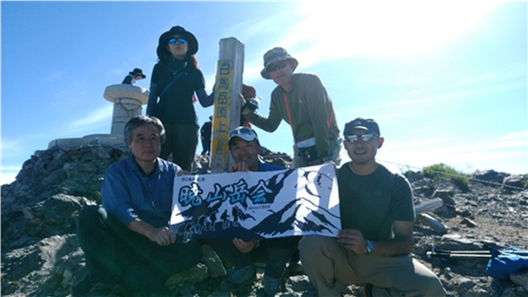

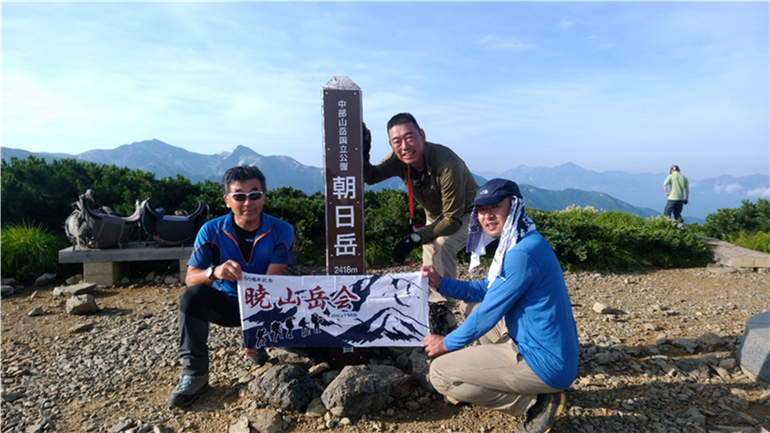

徐々に残雪が多くなり雪面も固くなってきたのでアイゼンを着けた。登山道は雪に埋もれており目印や踏み後を頼りに進んだ。急登が続きなかなかきつい、10時半横尾分岐の稜線に出る多くの登山者が休憩していた、快晴であり槍穂高をはじめよい眺めであった。雪のない稜線なのでアイゼンを外す。北アルプス・南アルプス・富士山・八ヶ岳・浅間山等々360度の展望を楽しみながらなだらかな稜線歩きである、蝶槍を往復し蝶ケ岳ヒュッテへと歩く。ヒュッテで長い時間ゆっくりした。

山頂で二人の記念撮影、眺めを惜しみつつ徳沢への下降ルート長塀尾根へ向かう。腐った雪面を滑るように下り長塀山を過ぎて徐々に急な下降となり、途中でアイゼンを着けることにした。母親と三才くらいの子が一緒のパ-ティ-と出会った、ここまで登って来たことも大したものだと思うが、これから先の登りも大変と気になった。だいぶ下り残雪が途切れ出しアイゼンを外す。久しぶりの長時間の行動に疲れも出て、急なくだりに徳沢はまだかまだかと思うようになってきてしまった。4時半徳沢着、テントは60張りを超えていただろうか。

5月1日(月)曇り

徳沢(7:05)-上高地(9:00)

時おり霧雨のようなすっきりしない空模様、様子を見ながらテント撤収。昨日の疲れが残っており筋肉痛もあり、ゆっくり歩を進める。時おり小雨であったが、雨具を着けずに上高地バスターミナルに着くことが出来た。バスで沢渡駐車場へ、帰る途中島々手前にあった「竜島温泉」に入りゆっくりした。帰りの中央道は渋滞であり、大月で降りて抜け道経由で相模原に帰った。

久しぶりの合宿参加、入山日と下山日は天気が良くなかったが中日は予報通りの快晴ですばらしい山行となり良かったです。また、いずっこの事前調査やコ-スタイム等の把握に感心しました。

(記 ダイヤ)