山域:後立山 五竜岳〜鹿島槍ヶ岳〜爺ヶ岳 縦走

日程:5月3日(水)〜5月5日(金)

メンバー:navetake(L、記録)、gaku(気象、写真)、fumi(食料、会計)、 mino(装備)、nori(気象)

5月3日(水) 晴れ

白馬五竜アルプス平(9:00)〜小遠見山(11:00)〜大遠見山(12:30)〜

西遠見山(13:20)〜五竜山荘(14:30)幕営

前夜22:00橋本駅集合。gakuデリカ号に5人乗り込む。圏央道の渋滞情報があり、相模湖ICから中央道へ。安曇野で高速を下りて、白馬村へ向かう。幕営場所の予定だった白馬の道の駅は騒音が大きいらしく、C隊が使用した白馬村の無料駐車場に変更して幕営した。

朝6:00頃起床。各自軽い朝食をとって、gakuデリカ号で白馬五竜スキー場へ。

テレキャビンでアルプス平まで。アルプス平は、GW後半初日、スキーやスノボー、多くの登山者で賑わっていた。アルプス平は標高1515m。初夏の青空と白銀の色彩が眩しい。

天気は、5日までは概ね良好のようで、5連休初日、だいぶ心持ちが軽い。

リフト終点駅まで徒歩10分ほど。五竜岳に向かう遠見尾根は、登山者が数珠繋ぎになっていた。

右側の八方尾根を望みながら小遠見山までなだらかに登ると、北壁を正面にした鹿島槍の眺望が広がった。小遠見山から西遠見山まではおよそ2時間で標高250mを上がる緩やかな尾根で、各パーティーが思い思いに幕営地を決めてテントを張っている。

360℃の白銀と紺碧が続く中、プラスティックボトルに雪を入れて溶かしながら水分補給をして歩を進める。

西遠見山からコルへ下る手前でアイゼンを装着。ここまでfumiさんがトップで歩いたが、gakuさんと交代する。ピッケルを手にコルへ下りて白岳に取り付く。

白岳の登りは、広大なカール地形の雪壁を右から左へ大きくカーブするように五竜山荘方面へトレースがつけられている。遠望していた時は、広大なカールに直接取りつくイメージは、雪崩のリスクを考えるとなく、リッジ上を進むと考えていた。しかし、近くまで来てみると雪は安定しているようで、リッジを進むより合理的なルートに感じられた。minoさんだけが、「う〜ん。あの雪壁をショートカットして登るのでしょうね〜」と遠くから予想していた。

fumiさんは、雪壁の上部まで登りコルへのトラバースに入ると、だんだん雪山入門の悪い見本のように、山側に張り付くように前進している。一歩踏み外せば沢の末端部まで1000mくらい滑り落ちそうな雪壁で、雪山経験の少ないfumiさんには自然なことだ。それでも、1歩1歩、確実に歩を進めていた。

白岳と五竜のコルにある五竜山荘に14:36到着。五竜山荘まで進むことができ、明日以降の厳しいルートを前に多少の余裕を感じられた。

テントの設営に手間取ったが(最初陣取ったテントサイトに、6〜7人用のジャンボが入りきらず、結局移動した)、コル上の雪面に張ることができた。テントの設営場所は、それぞれにこだわりがある。調整がうまくいかない時があるが、それだけ余裕があるからかもしれない。

風はなくまだ寒さを感じなかったのでテントの外で乾杯!五竜山荘は営業しているが、幕営料金はナシでよいとのこと。ビールは購入させて頂いた。夕食は、fumiさんが仕込んでくれたペミカンの豚汁。美しい夕焼け。山の至福の時。20:00すぎに就寝した。

5月4日(木) 晴れ

五竜山荘(5:45)〜五竜岳(7:15)〜八峰キレット小屋(17:40)

4:00起床。テントを撤収、5:31五竜山荘を後にする。gakuさん先頭で行動開始。

風はほとんどなく、空は紺碧。五竜の山頂に向かうトレースは、しっかりとついていて、すでに山頂を往復してきた登山者と挨拶をする。最高の山々の景色に、みんなが幸せを感じているようだ。

1時間半ほどで五竜山頂。しばし、記念撮影。そしてここからいよいよ鹿島槍への縦走路へ。

昨日会った学生パーティーが鹿島槍へ縦走するとのことだったので、トレースがあるかと考えていたが、一晩たって消えてしまったのか、判然としない。五竜山頂直下は、パーティーによってはロープで下りる急斜面との事前情報があった。下降場所を見つける。gakuさんトップで、ロープを垂らしていく。急斜面だが、経験があればロープがなくても下りれそうだった。しかし、慎重を期した。

その後は問題のない斜面が続いた。振り返ると、五竜山頂の南側の沢筋をスキーで直滑降してきているスキーヤーが見えた。ほとんど垂直のような沢筋を降りてきており、驚愕する。こちらから歓声をあげると、手を振って応えてくれた。

しばらくして(1時間弱くらいだったか?)切り立った尾根(G5を越えたところのやせ尾根?)にぶつかる。ここは懸垂が無難のようだったので、やや頼りなさげだったが懸垂には十分な、木の根っこを支点にして下降した。(木の根には、朽ち果てたスリングの残置があった。)

鹿島槍への縦走路は、静かだった。風はほとんどなく、空は穏やか。メンバー5人のほかの登山者はいない。剣に遠くからずっと見守られているかのようだった。

北尾根ノ頭の手前で(?)、縦走路に登山者の人影が見えた。こちらへ向かってきているようである。「おおお!やった〜これでトレースが期待できる」と、minoさんが小踊りする。

その後、北尾根ノ頭だったか?3名パーティーに出会う。このパーティーはすでに進軍をやめて、幕営をすることにしたらしい。

口ノ沢のコルを越え、尾根の西側の斜面をトラバースしながら進む。40°ほどはありそうな雪面をトレースのあとを追って進んでいく。踏み外せば谷の末端まで自然落下しそうな箇所が続くが、気持ちを集中して通過していく。午後に入って、昨日もそうだったが、雪崩の音が時々山に響き渡る。積雪の安定性は低下してきている。トラバースの箇所は、お互いに声を掛け合って、状況に応じて間隔を置いて歩いた。キレット小屋に向けて、雪面のトラバース、登下降を繰り返しながら進む。

夕方になり、朝からずっとトップを歩いてきたgakuさんが、お腹の調子を悪そうにしている。雪を溶かしながら水分補給をしていたが、その影響かもしれなかった。navetakeに先頭を交代する。

八峰キレットと言うくらいで、何度も岩峰を回り込んだ。次のコルにキレット小屋があるかと、期待するがなかなか小屋は現れない。鹿島槍北峰が手が届きそうなくらいに近づく。やっと、小屋まで15分との小さい看板が現れた。小屋までの最後のトラバースの箇所で、やや斜度があり積雪がかなり腐ってきていたので、慎重を期してロープを出した。

夕暮れ間近になって、小屋に無事到着した。夕焼けに染まった剣が、よく頑張ったと私たちを褒めてくれているようだった。しかし、もしトレースがなかったら明るいうちにたどり着けなかったかもしれない・・・。

小屋の周辺は、ジャンボテントを設営するにはギリギリのスペースしかなかったが、なんとか設営してテントに潜りこみ疲れを癒した。

なんやかんやで、22:00まえに就寝。

5月5日(金) 晴れ

キレット小屋(5:15)〜鹿島槍ヶ岳北峰・南峰のコル(11:00)〜鹿島槍ヶ岳南峰

(12:05)〜布引山(13:00)〜冷池山荘(14:00)〜爺ヶ岳南峰(16:50)〜爺ヶ岳南尾根〜柏原新道登山口(21:00)

3:00起床。やや寝不足気味だが、天候悪化の可能性があり、早めに行動を開始。

5:00すぎにキレット小屋を後にする。と、いきなりのはしご。いやでも目が覚める。さらに、切り立った岩峰を鎖を頼りに回り込んで進んでいく。積雪がある箇所とない箇所のミックスだが、早朝の雪が締まっている時間であり、歩きづらさは感じない。今日も朝から天気が良い。心地いい緊張感。昨日、少し調子を崩したgakuさんもトップで気持ちよさそうに登っている。

幅5mほどのギャップに15mほどの懸垂で下りた後、2ピッチロープを伸ばして登った。リードをする岳さんのクライミングは、精神的にも技術的にもとても安定して、楽しんでいるように見えた。

その後も気の抜けない箇所が続く。休憩中にminoさんが、バランスを崩しかけて一瞬落ちるかと思った場面があり、かなりヒヤッとした。

最後の登り。鹿島槍北峰と南峰のコル、さらに南峰へ抜けていく。

12:00すぎに鹿島槍南峰に到着。

昨日までに比べると、雲がやや低くかかってきていたが、風はほとんどなく、強い日差しが照り続けるなか、爺ヶ岳に向かう。途中、冷池山荘で登攀用具を外す。

大きな難所はなく、爺ヶ岳南峰南尾根経由で下山する。

柏原新道に合流した後、登山口近くまで残雪があり、やはり最後まで気を抜くことができなかった。一番雪山の経験が少ないfumiさんだったが、合宿を通して、1歩1歩がより確実に、自信を持って歩けるようになっていたのが印象的だった。

登山口に下山したのは結局21:00・・・。非常に長く充実した合宿最終日になった。

(記 nvetake)

■感謝すること

minoさん:何気ない三日間通しての皆への気配り、ありがとうございま

す。

今後もお互いに切磋琢磨できればと思います。

どうぞよろしくお願い致します。

navetakeさん:リーダーとしての全体への心配り、ご苦労様でした。

現場、現場での判断、声がけ等助かりました。

またリード部分たくさんやらせて頂いてありがとうございまし

た。

大変楽しむことができました。

今後もご指導の程、どうぞよろしくお願い致します。

fumiさん:事前の食事準備お忙しい中ありがとうございました。

葛根湯も頂きありがとうございました。

fumiさんがいたことでチーム全体の雰囲気がとても明るくなり

ました。感謝であります。

noriさん:リスクに対する感覚が僕よりも鋭いので、良いブレーキとして

働いてくれました。

noriさんがいなかったら事故があったかもしれません。ありが

とうございました。

また他会からの知恵を伝授頂き、感謝です。

今後も色々とご教示頂けると幸いです。

メンバー全員:二日目の夜は早々にクタバッてしまい、水作り等皆にお願いしていたり、心配かけたり、申し訳ございませんでした。

これに懲りず今後も山行ご一緒頂けると幸いです。

お天道様:三日間良いお天気をありがとうございました。

お山様:今回も良い修行となりました。ありがとうございました。

■嬉しかったこと

・初めて雷鳥が見れた。

・後立山周辺の概要が把握できた。

・三日間無事に歩き通せた。

・お天気に恵まれ素晴らしい景色の中を歩けた。

・事故が起きなかった。

・お山に仲間と三日間籠もれたこと。

■学んだこと

・金曜準備、金曜出発だと荷物が厳選できず他メンバーより荷物が重くなってしまった。

前日には荷物の準備は終えておくべき。

・雪で水分補給を繰り返してたら腹下した。

・ザックカバーを使った荷物整理。

・食料/水分補給/休憩のタイミングは皆で揃えないとペースが乱れて疲労につながる。

自分だけリード終了後、食料/水分補給を済ましていたため皆の疲労に気づけなかった。

できればロープワーク中等待機時間は食料や水分補給を済ましていて欲しいが、そこの声がけも足りなかったように思う。

■ヒヤリハット報告

・八ツ峰キレットでのラペル終了後、早めに解除し、雪が腐っていたところに足を突っ込み、バランスを失い頭から滑落しかけた。

あそこで滑落したら命は無かった。絶対安全な場所が確認できるまではラペルを解除すべきではない。

・日が落ちた後、南尾根下山途中、雪が腐っていて、体全体が滑り落ちかけた。

隣の松の枝をとっさに掴んだので助かったが、あそこも滑落していたら長い距離になった。

危ない注意すべき場所だったのに、気が緩んでいたのかもしれない。

広い雪斜面に入ったら集中力のスイッチを切り替えるべし。

gaku

2017年 春合宿 A隊 fumi

食当

2泊3日の夜ご飯はペミカンとアルファ米。事前に準備するとゴミの量が少ないこと、暖めればよいので手間がかからない、ガスの使用量が少なくて済んだところがよかった。がしかし、下山後ゴミ袋が破裂してペミカンの汁がザックの中で溢れていた。最終日であったのが救い。ゴミは下に入れるのではなく上に積む。もしくは一番下に入れる。

春の残雪期の登山

鹿島槍ヶ岳には、爺ヶ岳からのピストンで去年の6月に南峰まで登り、八ツ峰キレット、五竜には行ったことがない。夏ですら八ツ峰キレット方面は恐ろしい雰囲気が漂っていた。

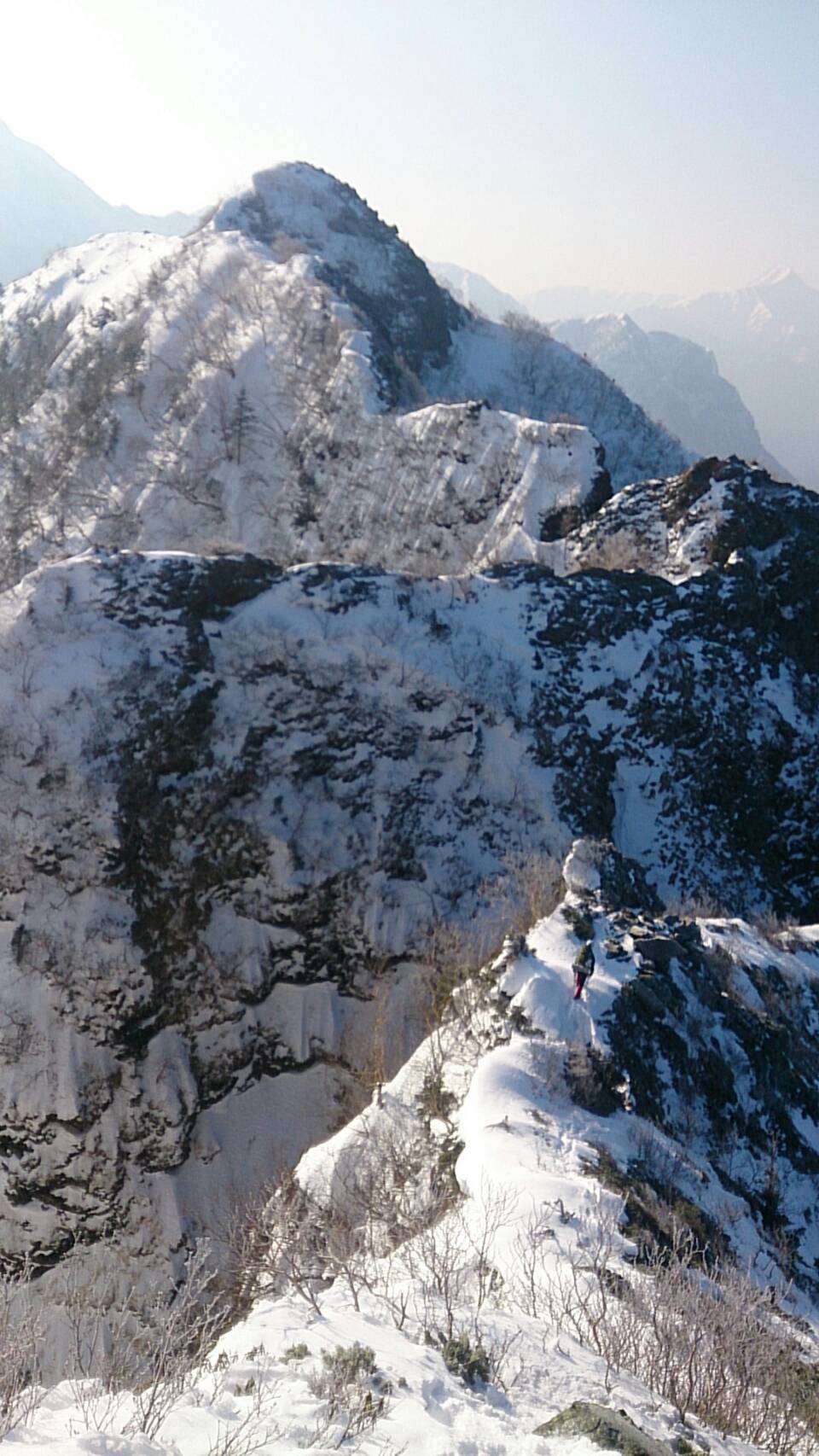

雪山ルートの写真を見ても高度感がある写真をみて行く前から不安だった。 おそらく、私1人そんな不安な気持ちでいたのではないか。雪山経験少ない、他メンバーはアルパイン経験あるが私はない。雪山のトラバースを歩いたことがない。(トラバースがメインであること、行ってから知ることになる(笑))その差は気持ちの上で大きい。そんな気持ちのまま合宿の日が近づいて行く。その前の週には山スキー春合宿C隊で五竜岳をながめ、minoさんがあの尖った尾根を登るんだよーと興奮しながら話しかけてくる。私の不安はさらに募っていった。

■日焼け対策

不幸か幸いか、3日間快晴だった。5月の紫外線が強く、さらに、標高が高く太陽に近い、雪の反射で強烈に紫外線を受けていたとおもう。毛糸の帽子しか持っていかず、navetakeさんからグレーの帽子を借りた。ありがとう。たすかりました。ファイントラックのバラクラバとサングラスと帽子。もはや自分が誰かも分からない状態で前に進んだ。navetakeさんはその姿を異常に気に入り、写真をところどころで撮っていた。確かにかっこ悪くはないが素直に喜べない。

■トラバースの恐怖

アルプス平からのスタートは私が先頭を切った。初日は西遠見山で幕営、体力があれば、五竜岳山荘まで行きたいとのことだったが、重たいザックも気にならず、あっという間に西遠見山までついた。雪壁を乗り越える場所から先頭を岳くんにかわり、私は4番手となった。雪崩や踏み抜きの恐怖、トラバースの際、斜面で倒れたら底まで落ちてしまうという不安、かつ登りで疲れがたまっていたせいか足が重たかった。足幅も広く大またで進むのは体力を消耗した。navetakeさんには、トラバースするときの悪い例のようだといわれた。ショックだったが、こうすることしかそのときの私にはできなかった。今回の合宿で、一番ここが恐怖だった。上りきった後のビールは最高においしかった。翌日から、本格的な残雪登山となる。五竜岳へ登る。他のパーティは5人でコンテニュアスをしていた。昨日怖い思いをしたせいか、今日は、怖さは半減していた。翌日はさらに半減していった。とにかくトラバースが多い。またか、またか、と思いながら、集中しながら、一歩ずつ進んでいった。最後の方は、慣れてきて、スピードが速くなっていたと思う。よくもまあ、大きなザックを背負ってのトラバースしたもんだなあと振り返る。

■無我夢中となること

トラバースで歩いている最中、みんながいろいろなアドバイスの声をかけてくれた。しかし、こっちは必死で急いでわたって!といわれてもいきなりスピードアップできる余裕はないし、こうしたほうがよいよ!という人のアドバイスを本気で受け入れられなかった。無我夢中になるということはそのようなことなのかと思った。それくらい自分の中で緊迫した状態だったとあとから思う。みんなごめんよ。本当は笑顔でOK~といって対応したかった。悔しい。

■雷鳥

3日目、八ツ峰キレットから鹿島槍ヶ岳に行く途中に、雷鳥カップルにたくさんあった。人を怖がらない。白い雷鳥を見てみたかったので、願いがかない感動だった。雄のまぶたととさかが真紅で雪の中では非常に映えてきれいだった。冷池小屋から爺ヶ岳までのあいだも、ハエマツのあたりで雷鳥が夕焼けを見ていた。この時期にしか出会えないとおもった。

■おわりに

爺が岳についてから、南尾根を下り登山口までの距離が本当に長かった。活動時間も12時間をこえ、足もふらついている中で、夜道にヘッドライトをつけて雪解けの中をあるいていく。私は何でここにいるのだろうと問いが出てきるくらい疲労がたまっていた。木と雪の隙間に滑って落ちた。枝に頭をぶつけた。打ち所がヘッドライトのベルトだったため、流血せずに済んだ。これが私のヒヤリだった。下山途中にnoriさんからfumiさんってガッツがありますね。という不意打ちの言葉をうけ、反応して鼻水がたれた。みんな、一緒に登ってくれてありがとう。下山後2,3日は放心状態が続いたが、気持ちは復活し、またどこかにチャレンジしたい気持ちがどこからかわいてきた。

017年春合宿の感想 mino

天候に恵まれ、仲間に恵まれ、先行パーティー無しの為ルート探しにも恵まれた、充実の山行で入会2年目をスタートできた。豊かな残雪のため、縦走路には平凡に歩ける夏道もあれば、下降ルートらしき所が雪稜なのか雪庇なのか不明な場所もあり、確認のため離れた支尾根まで観察しに行き、雪庇ではなく雪稜であることを判別してから下降ルートの下部を覗き込みに偵察前進するといった順を踏んだ。この行動順序はエドワード・ウィンパーの名著“アルプス登攀記”を彷彿させるものがあり、偶然ではあるがあの名著の登場人物と同じく、一つ一つ謎を解き明かしながら踏破できたことは晴れがましくもあり誇らしくもあり感無量だ。(しかしながら勇猛なミシェル・クローのようにロープで確保されながら雪庇を切り崩して下降路を切り開いたり、シュルンドを飛び降りたりするのは御免蒙りたい。)

<落し物、忘れ物>

携帯電話を落として失くしてスマホデビュー(翌日、gakuさんが車内で発見してくれて届けて頂いた)

→ポケットのチャックは閉める

ザックを担いだ拍子にテントマットを谷底に落とした

→休憩の時にストラップを締め直す、緩んでも落とさない縛り方にする

捨て縄4mがない

→ザックの目立つところにぶら下げて存在確認する

縦走路に突然登場、並んで置いてある二つの持ち主のいないザック

→気味が悪いので近寄らず早々に立ち去る

<ヒヤリ、しまった>

一段上の休憩場所に強引に上がろうとしたらバランスを崩して落ちかけた

→無理な体勢での強引な動きはしない

歩きやすいバンド伝いに越えた岩の向こうは雪庇だったので引き返した

→気がついてよかった。前の人を辿る。

トラバースルートに張ったロープは斜めに真っ直ぐ、トレースは登ってから水平にくの字型

→あれ程ロープで下に引っ張られると分かっていたらロープ通りに斜めに真っ直ぐ歩けばよかった

整地したテントサイトにテントが納まらない

→テントの大きさを予め歩測しておく

ジャンボテントは天井の物干しロープが無かったかも

→次に使用する時に付けてください

首と腕と手と唇が日焼け

→首は日焼け止めを塗り忘れ、腕はウールのシャツを、手は手袋を紫外線が少し透過した模様、

唇保護用のUVリップクリームが販売されているのは知らなかった

車の運転で眠くなる

→ポップな音楽CDとミントキャンデーを持参する

<意思疎通、コミュニケーション>

2本(30mと50m)のロープを使用した懸垂下降での下降距離と架けかえ有無とロープの回収方法が

三人三様でなかなか伝わらない

→準備会で事前に示し合わせる

下にいる人にロープ端を投げ落として渡す時の「末端処理大丈夫?」の意味は?

→勢い余ってロープを丸ごと落として紛失しないようにするため「ロープを落として紛失しないよう

に末端を上に居る人のハーネスに結んで固定しておいて下さい」の意味だった。

水作りの目標量があいまい、雪を溶かして飲んでお腹不調の人が発生した

→翌日の行動分も含めると汗をかく季節なので、食事分+1.5リットル以上/人は必要だったかも

<良かった>

誰も弱音を吐かなかった

下山の判断が適切だった(6日の剣岳は吹雪で事故もあったらしい)

食事が美味しかった

スコップ2丁は適量だった

タクシーで扇沢から遠見スキー場まで直接移動できて時間節約と仮眠ができた

行きも帰りも運転手リレーができた

自分は行動中、待機中は寒くてもヤッケを着ないで我慢できた

以 上