期 日:2019年6月1日(土)~6月2日(日)

参加者:Lそうべぇ、なべたけ、こま、みの、オヨシ、ヒー、メイメイ、おとっつあん、いずっこ

コーノさんが4月下旬に松本市役所安曇支所前から美ヶ原温泉(特養老人ホーム)まで繋いでいただいたおかげで、北八ヶ岳・美ヶ原のコース設定を立案することができた。単独で行うと何度も回数を重ねなければならないが、人数が揃えば複数パーティに分け、なお車を最大限活用することでロングトレイルをこなすことができ、少しずつ距離が延びていることが実感できた。宿泊場所は、美ヶ原近辺のオートキャンプ場を活用することにした。

9名のメンバーは車2台に分乗し北八ヶ岳ロープウェイ山麓駅に向かった。天気は快晴でこれからの楽しい山行を約束しているようだ。

スタート地点のロープウェイ駅前

スタート地点のロープウェイ駅前

出発前北八ヶ岳ロープウェイ山麓駅前で撮った集合写真のチーフリーダの笑顔が印象的だ。

(記 そうべぇ)

6月1日(土)快晴

A隊:Lそうべぇ、みの、ヒー

北八ヶ岳ロープウェイ山麓駅(9:30)=山頂駅(10:00~10:10)-北横岳南峰(11:05)-双子池(13:10)-双子山(13:50)-大河原峠(14:05)-将軍平(15:17)-蓼科山7合目駐車場(16:10)

ロープウェイを使い山頂駅まで移動する。山頂駅からが今回の出発地点となる。山頂駅付近は圧倒的に観光客が多く、坪庭を散策していた。しかし、今年は4月に入ってからも雪が降ったこともあり、残雪が例年に無く多く残っているようだ。坪庭散策コース内にも雪が残り、ハイキング気分で来ている観光客は足元の不安を隠せなかった。北横岳に向かっている途中に携帯の電話が鳴った。オヨシからだ。B隊の起点となる大河原峠への道は落石のため通行止めであるとのこと。急遽、蓼科山7合目駐車場に変更することにした。その分、大河原峠から2時間を超える残業が科せられることになった。気持ちをしっかりと持ち、残業することをメンバーに承認していただいた。北横岳山頂からは蓼科山がよく見え、振り返ると赤岳をはじめ八ヶ岳の主たる峰々が連なっている。素晴らしい眺めである。

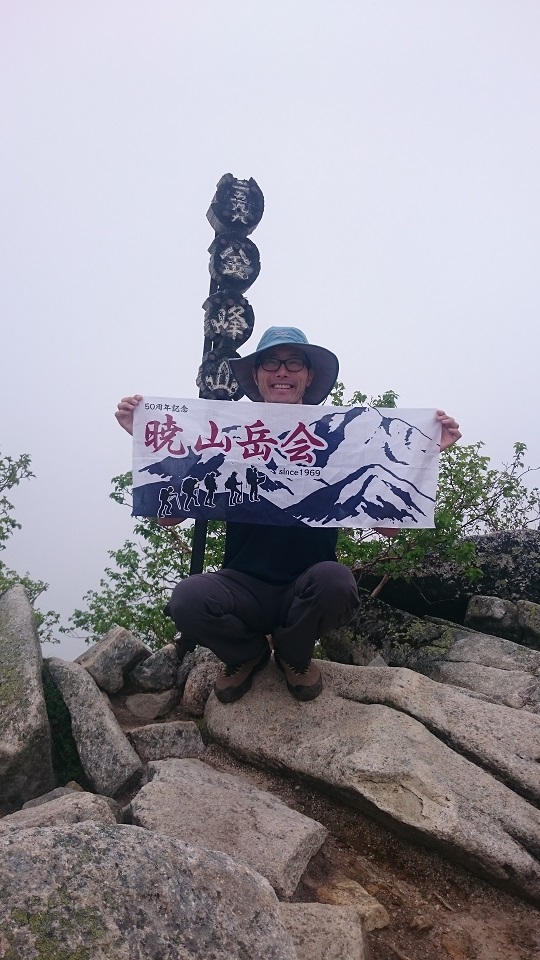

北横岳山頂

北横岳山頂

北横岳からは大岳方面に向かう。途中、大岳山頂には向かわず双子池に降った。大岳分岐から双子池までは厳しく、急斜面に残雪が残り苦労した。2190m付近の天狗の露地あたりは大岩がゴロゴロと変化に富んだ山容に満足した。ここから30分ほどで双子池に到着した。我々のほか1パーティの登山客がいるのみで、双子池はひっそりと静かだった。ここから双子山に登り返し大河原峠に下り、そして蓼科山の将軍平まで登り、そして7合目駐車場まで下る。考えただけでも「長い!」、とにかく長いので気合を入れないと嫌になる。双子山は草原状のなだらかな山稜だ。のんびり歩ければ気持がいいのだろうが、先を急いだ。大河原峠には14時に到着した。「車があるじゃんね!」、なんと駐車場には車が数台止まっていた。当然、聞きましたよ、車に乗っている方に「どちらからこられました。落石のため通行止めと聞いているのですが」と。蓼科スカイラインを佐久側から入ったとのこと。落石でも通過できる裏技でもあるのかと期待したが、それもそうですよね、道は繋がっている。「さて、気合を入れもうひと登り、将軍平まで登りましょう。」と掛け声をかけ出発。みのさんの口数がだんだんと減ってきたのが気になりました。ヒーさんは元気ですね。大河原峠から将軍平の登りでも残雪があり、シーズン中の雪の多さを物語っていた。佐久市最高地点2380mを15時に過ぎ、将軍平に到着した。ヒーさんの飲むコーラが魅力的だった。おいしそうだったが少し寒かったので、購入するのをやめ持っていた水を飲んだ。将軍平からは下りのみ、でも石がゴロゴロで気をつけなければ転ぶ。16時過ぎに7合目駐車場に到着した。オヨシの車を回収し、B隊下山場所とC隊出発場所となっている白樺湖駐車場へと向かい、B隊と合流した。そして、C隊の本日の終点となる和田峠まで車2台で行き、合流する。和田峠にて無事合流できた。3隊の時間配分も良く、合流地点で待ちすぎることなく行動できた。キャンプ場に到着した時間は19時と遅くなったが、充実した一日であった。

(記 そうべぇ)

B隊:SLオヨシ、なべたけ、おとっつあん

蓼科山7合目登山口(10:50)-蓼科山(12:40)-すずらん峠(14:20)-白樺湖観光センター(15:30)

北八ヶ岳ロープウェイ山麓駅の駐車場で記念撮影をした後、それぞれのパーティは目的地へ。我々は大河原峠に駐車して蓼科山を目指すルート。将軍平から上に残雪があるとの情報を気にしながら向かっていくと、七合目登山口付近に通行止めのバリケードが置かれていた。まだ冬季閉鎖が解除されていなかったのだ。既に多くのパーティが駐車していたが、何とかスペースを見付けリーダーに連絡を取る。双方で電波が悪く、10分ほどして電話が繋がった。状況を伝え、我々は七合目登山口から登ることになり、代わりにA隊が大河原峠から将軍平を経由して七合目登山口まで追加で歩いてもらうことになった。他に手段がないため仕方がないことではあるが、とても心苦しく申し訳ない気持ちでいっぱいだった。気を取り直して登り始める。1時間ほどで将軍平に到着。蓼科山荘のベンチで一休みし、続くガレ場を登る。事前に得ていた情報の通り、日が当たりにくいエリアには残雪があった。軽アイゼンをつけるほどでもないため、焦らずに山頂へ向かう。蓼科山頂ヒュッテには人だかりできていたが、気にせず通り過ぎてお馴染みのゴロゴロ火口へ。

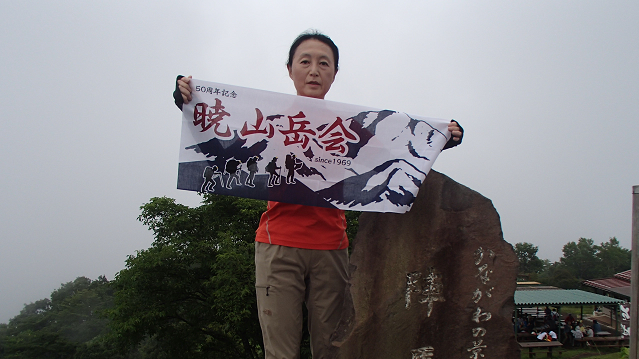

蓼科山山頂

蓼科山山頂

中心部には何やらアンテナが立っている。どうやらアマチュア無線を楽しんでいるようだった。記念撮影と食事を終え、すずらん峠に向かって下山。ビーナスラインでは7キロほど歩いて集合場所の白樺湖観光センターへ。途中、バギーやラジコンなど大人向けの遊び場があったが、週末だというのに客入りは良くなかった。会話に夢中になって歩いていたせいか、いつの間にか観光センターを通り過ぎていた。他のパーティはまだ到着していなかったので、観光センターのベンチでくつろぎながら会話の続きを楽しんだ。

(記 オヨシ)

C隊:SLこま、メイメイ、いずっこ

白樺湖観光センター駐車場(10:37)-車山山頂(12:30)-蝶々深山(13:20)-鷲ヶ峰山頂(15:45)-和田峠(17:00)

白樺湖観光センター駐車場に車をデポし、蓼科山をバックに出発前の記念撮影を済ませ出発。なだらかに上るビーナスラインを時折乗用車が結構なスピード通っていく。危険の無いよう一列で30分程歩くとビーナスラインと並行する登山道入口へと入って行く。ビーナスラインを左に見ながらなだらかな笹の山腹を徐々に登る。車道がだいぶ下に見えてくると信濃路自然歩道の分岐に差し掛かる。ここで初めて夫婦ずれの登山者に行き交う。すり鉢状となった地形の底にあるロープウェイ乗り場を左手に見ながら反時計周りでほぼ平坦な幅の広い遊歩道を進む。周囲は笹の草原となっており背の高い木々もなく、遠くまで見渡せる。下の駐車場には20~30台の車が止まっており、大勢のハイカーの山腹や頂上を歩く姿が見える。頂上へ続く階段は今回の行程で一番の急勾配。特に直下の階段は幅の広い岩を並べ整備されているが、逆層ぎみで表面が滑る為、下りは注意。

車山山頂

車山山頂

車山山頂(1925m)でエネルギー補給と記念撮影を済ませ、先ほどの階段を20分程下り蝶々深山への分岐へ。ここから先は如何にも霧ヶ峰という風情の広々とした草原を物見石まで約40分。こちらへ向かうハイカーは殆どおらず先に行く単独ハイカーのみで、時折数名のハイカーとすれ違うだけ。物見石で小休止。ここからは八島ヶ原湿原へ続くジグザグの登山道を30分程下り、湿原の左手を湿原に沿って木道を30分歩くと鷲ヶ峰~和田峠への分岐となる。50分程急登を登り鷲ヶ峰(1797m)へ到着、記念撮影をして早々に出発。

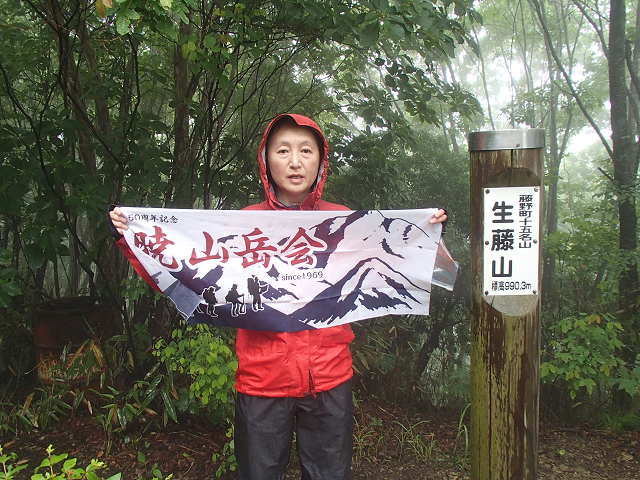

鷲ヶ峰山

鷲ヶ峰山

緩やかに下りながら50分程で登山道出口に到着。

和田峠

和田峠

車道を右に200m程下り広い駐車場のある土産物屋前でピックアップを待つ。

(記 こま)

6月2日(日)晴れ

A隊:Lそうべぇ、オヨシ、おとっつあん

三峰大展望台(7:25)-鉢伏山(10:05)-宮入山-高遠山(11:49)-美ヶ原温泉・特養老人ホーム(13:28)

私たちA隊は、キャンプ場から三峰大展望台まで車で移動し、ここを起点として7時25分に出発した。今日は約25kmのトレイルランとなる。草原状の稜線を走ること、なんと気持がいいことだろうと想像していたが、これが厳しかった。当然下りはハヤテのごとく疾走できるのだが、登り返しでは心臓がばくばく、口から飛び出るのではないかと思うほどきつかった。前を行く二人とは距離が離れる一方だ。オヨシ、おとっつあんはなんともないのだろうか。それでも、山の中を走ることの爽快さは走ってみなければわからないと思う。このコースは美ヶ原トレランのコースにもなっているようだ。毎年大会が開かれている。鉢伏山まではアップダウンの繰り返しだが気持ち良いルートである。この次はゆっくりと歩きたいと思う。

鉢伏山山頂

鉢伏山山頂

鉢伏山からはひたすら下る。前鉢伏山、宮入山、高遠山と三角点があるようだが、宮入山の山頂は見つけることができなかった。高遠山を過ぎたあたりから登山道が見当たらなくなる。鉢伏山から美ヶ原温泉までのコースは今ではあまり利用されていないようだ。地図上にもコース設定されていない。見当をつけて尾根スジを下ると「水番城跡」搦手筋方面のサインがあった。その昔に水を引くために建てた小屋でもあったのだろうかと想像する。12時45分に里に下山することができた。すでに下山している2隊に下山の連絡を入れると、美ヶ原温泉の立ち寄り湯に入っているとのこと。

美ヶ原温泉近くの特養老人ホーム

美ヶ原温泉近くの特養老人ホーム

私たちは、特養老人ホームを探しながら4kmほどの道を歩き、写真に納め、みんなが待つ立ち寄り湯に向かった。

(記 そうべぇ)

B隊:SLこま、メイメイ、いずっこ

和田峠(7:40)-三峰山(9:35)-扉峠(11:55)

前日にピックアップされた駐車場で車を降り、2日目の行程が始まる。駐車場前のビーナスラインを渡り、旧スキー場跡の緩斜面を10分登ると中山道古峠の分岐に出る。ここから北に進路を取り目指すは扉峠、約4時間の緩やかな行程。右眼下にビーナスラインを見下ろし、笹で覆われた登山道のアップダウンをワンピッチ約1時間で2ピッチ。小高いピークの本日最高峰三峰山(1887m)に到着。振り返ると笹原の中に歩んできた道跡がくっきりと見渡せる。エネルギー補給を済ませ出発。40~50分下ると眼下に見えていたビーナスラインとほぼ同レベルまで高度を下げる。車道と並走するように林の中を歩くと、登山道は終わり車道に出る。

扉峠

扉峠

車に気を付けながら歩道を10分、ゴールの扉峠駐車場に到着。デポしてある車に戻り一休み、お疲れ様でした。

(記 こま)

C隊:SLなべたけ、みの、ヒー

扉峠(7:50)-茶臼山(8:55)-王ケ頭(10:45)-センターハウス駐車場(12:00)

茶臼山では八ヶ岳、尾根道からは南アルプスが見えた。茶臼山から美ヶ原間は牧場の中を通る。柵を越えて遊歩道に出る感じがなんとも言えなかった。

王ヶ頭

王ヶ頭

美ヶ原高原ホテルで、みんなでソフトクリームを食べた。ソフトクリームを食べたら身体がとても冷えたが、とても美味しかった。ゴールに指定されている“センターハウス”とは、そもそもどの施設のセンターハウスなのか確認をし忘れ、合流できた時にはホッとした。

(記 ヒー)