【日時】2016年12月10日(土)、11日(日)

【天候】両日とも晴れ、10日微風、11日弱い風

【メンバー】岳(L)、フーちゃん、みのさん

【行程】

10日 富士見高原リゾート駐車場出発(6:30)~西岳(10:20)~青年小屋(11:55)~権現岳(14:37)~青年小屋(16:42)泊

11日 青年小屋(6:30)~編笠山(7:06)~富士見高原リゾート駐車場(9:42)

【報告】

前夜23時に橋本駅集合、直前、参加メンバーのこまさんより岳Lに体調不良で不参加の連絡が入る、こまさんは山のセオリーやマナー等を丁寧に説明してくれる指導者のひとり、今回も期待していたレクチャーだがお預けとなってしまい一同残念。

岳デリカ号で出発する、順調に走行して富士見高原リゾート駐車場に1時前に到着、テントで仮眠をとる。

皆すぐに寝入るが自分はスキー場の人工降雪機の稼動音が気になり寝付けなかった。

10日5時起床、トイレを求めて道の駅に戻ると仮眠中と思われるテントが散見された。

寒冷地仕様(便座ヒータと温水洗浄器付)の快適なトイレを利用した後、もとの駐車場に戻り6時半に出発する。

歩いている上空は青空だが、稜線の方向にやや黒い雲が見える、雪の無い樹林帯の枯葉を踏んで歩いていると風が運んでくるのか時折ごく小さな雪の一粒が舞い降りてくる。

標高2000m前後から次第に雪が現れ、2200m付近の開けた場所では風が運んできた無数の氷の粒が空中で陽光を乱反射してキラキラ輝くダイヤモンドダストもどきを一同浴びた、“あっキレイ”と言っている間に消えてしまう一瞬の美しい自然現象だった、撮影できず記憶に一瞬を残す。

雪の付きかたも次第に増え“転ばぬ先の杖”でピッケルを手にして進み、西岳の山頂で下界を一望、気温計の表示-5℃、雪の付いた尾根を青年小屋に向かう。

乙女の水は竹の注ぎ口近くまで氷柱が育っていて一見ペットボトルに見える、宿泊用も含めて各自水筒を満たす。

青年小屋方向から来た単独登山者の話しによると今朝の編笠山は吹雪で、今日入山して編笠山を登ったパーティーは横岳方面への縦走計画を断念して引き返したそうだ、現在の穏やかな晴天からは想像もつかない。

青年小屋の冬季小屋に宿泊器材をデポし、冬山装備を装着、権現岳をめざす。積雪の形状からうっすらとルートが判別できるが、足跡は付いておらず、我々が今週末の入山一番手の模様、雪の深さがすね下から膝くらいのラッセル、順番に先頭交代して進む、フーちゃんも先頭に立って頑張る。

のろし場で休憩、一時間弱所要した、ここで鋭く尖った西ギボシを観察、中腹を巻いている雪のバンドがルートらしい、きつい斜面のトラバースが見える。

進んでみると鎖が雪から顔を出していてつい頼ってしまうが、途中数メートルは埋もれている、万全を期すため岳Lがロープ確保で先行、中間エイトでフーちゃんがセカンドする、フーちゃん確保の際に半マストが一回で結べなかったのが自分の反省点、雪景色のなかでロープを結ぶイメージは用意していなかった、岩場の経験を雪山で活かすには経験とイメージトレーニングが必要と感じた、もりまろさんが早めの計画書作成を促す理由の一つかもしれない。

権現小屋に下る雪の稜線に一歩ずつ足跡を付けていくが時間が押しているので急がなければならない、岳Lが先頭に立ち皆を引っ張る。

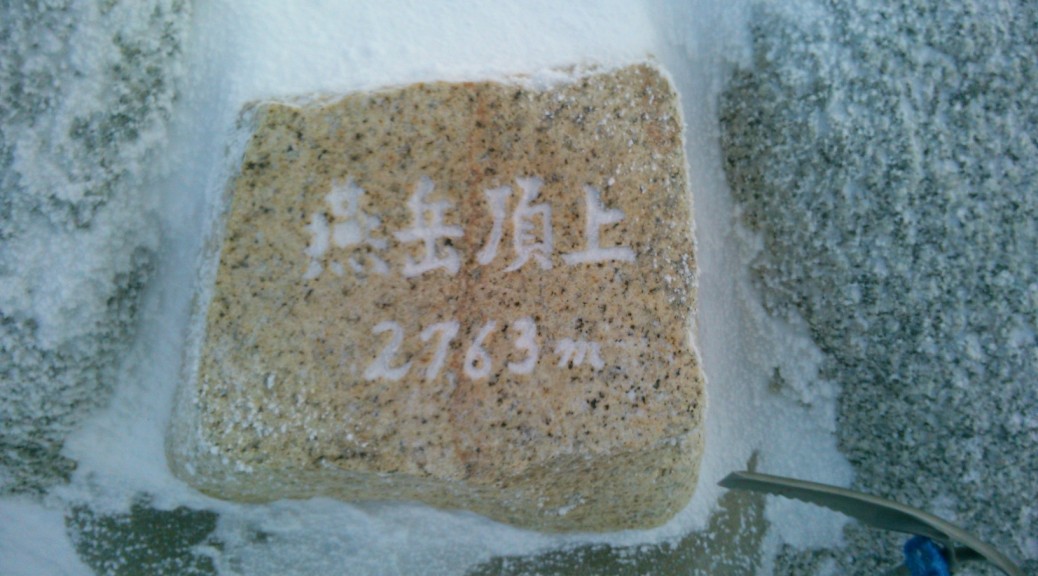

小屋を通過して再度登り権現岳の頂上に至る。

快晴微風、握手して記念撮影する、真っ白な赤岳、阿弥陀岳、横岳、どれも雄大だ。

頂上付近の雪には三つ頭から登ってきた足跡が縦走路分岐に向かって延びていた、雪の稜線にトレースを付けた登山者のスキルとプライドが規則正しいステップに窺える。

景色を堪能し下山する、危険地帯を明るいうちに通過しなければならない。

自分たちの足跡を辿れるので慎重に歩むも迷いは無くテンポは快調、のろし場で休憩を取り青年小屋に下る。

冬季小屋は8畳ほどの広さ、頑丈な鉄の扉を開けて入る、窓はあるが板が張ってあるので部屋の中は昼でも真っ暗。

他に利用者はおらず貸し切りとなる。夕飯をフーちゃんが作る、鶏がらのだしを効かせた肉と野菜と高野豆腐の鍋料理で大変美味しい、不参加となったこまさんの分まで食べると一同満腹となり、締めの麺の調理には待ったがかかる。

権現岳往復の際にデポしておいた缶ビールがシャーベット状に凍るような冷え込みのなか心も体も温まる。

今夜は熟睡だ。

11日朝4時半起床、気温計の表示-9℃、不用意な場所に置いたスクイズボトルは中の水が凍結して膨らんでしまった、水を飲むことも捨てることも出来ずリュックの重りとなる。

これも教訓。

朝食を済ませ小屋を掃除し6時半出発、編笠山を目指す。大小の岩がごろごろしておりアイゼンが安定せず歩きにくい。中腹まで登ると朝日を浴びて周囲の景色が赤く染まる、体も温まり指先の感覚も戻る。

快晴の頂上でぐるりと周囲360度を見渡し、写真撮影。磁石にルートの方角をセットして下山する。

再び大小の岩がごろごろしており歩きにくいうえ迷いやすい地形となる、すこし左にルート探しをして樹林帯に入る。

どんどん樹林帯を下っていくと登ってくる登山者がいる、4パーティー程すれ違ったか、皆小型リュックなので岳Lの特大リュックを見て目を丸くする。

盃流しがどこか不明のまま車道に出てしまい駐車場に到着、無事下山の握手をする。

車で数分、八峯苑鹿の湯に到着、10時の開園を待つ、ホテルの風呂を宿泊客チェックアウト後は銭湯にしている様子。

他にも開園待ちする人がいて繁盛している、近所の別荘エリアから朝風呂利用しに来ているのかもしれない。

入浴後、中央道で帰路に着く、道中“あれが××岳だ”“△△岳の頂上がその横に出ている”と山のパノラマ風景に車内が盛り上がるが、脇見のできない運転手の岳Lには大変気の毒なことをしてしまった。

自分は今回の山行で新しい手袋とズボンを試した。

皮とゴアテックスの防水手袋は手汗でインナーが膨張して脱げなくなり半日で不合格(涙)。

代わりにフーちゃんがくれた(有難う!)内側がボア処理されたゴム手袋をオーバー手袋とセットにして権現岳往復で試したところ問題なく快適だった、インナー手袋を追加して翌朝冷えきったピッケルを持つとさすがに手が凍えたが、これはピッケル側で対処することにする。

2日間タイツなしで行動したがズボンが風を通さないせいか寒さは気にならなかった、2日目はオーバーズボンなしで行動したが寒さが気になることはなく足の動きが軽くて楽だった。

充実した冬山トレーニングをさせて頂き大変ありがとう御座いました。