期 日:2019年9月14日(土)~9月15日(日)

参加者:Lレー子、ヒー

9月14日(土)晴れ後曇り・ガス

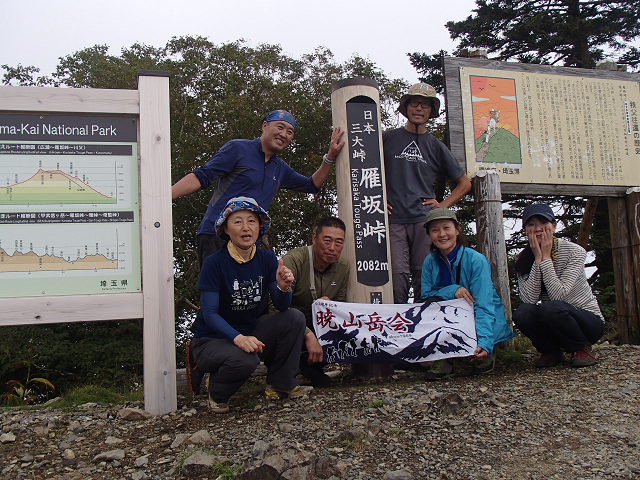

相模原(6:30)=雁坂トンネル入口駐車場(8:45)-沓切沢橋・林道終点-雁坂峠(11:17)-水晶山(11:50)-古礼山(12:20)-燕山(13:03)-雁峠(13:35)-分水嶺-笠取山[山梨百名山](14:15~14:22)-分水嶺(14:40)-笠取小屋(14:50)

奥秩父の残りルートを繋ぐため、2パーティに分かれてスタート。我々女性パーティは2週間前下山した雁坂峠に再び同じルートで登り、我々を降ろした男性陣は作場平橋の駐車場に向かい、そこから笠取山に登り将監小屋に幕営し、三條の湯に下山してくるので、作場平に下山した我々が車を回収して後山林道の片倉橋まで迎えに行くと言う計画。

前回は釜の沢を遡行してからの下山のため、雁坂峠からの下りは結構疲れたが、本日は登攀具もなく楽だ。最後の急登を登り雁坂峠に到着。

今日は天気も良く、時間的にも早いため、峠には数パーティの登山者が休んでいるが、交通の便が悪いためか我々の行く笠取方面に行くパーティはいないようだ。

ここから古礼山方面は笹原の稜線で美しい。峠からしばらく行くと「見返り雁坂峠」と書かれたビューポイントがあり、振り返ると青空と笹に覆われた山肌が本当に美しい。ただ、青空はこの辺りまでで、水晶山あたりから古礼山周辺では濃いガスに覆われ、苔むした樹林帯が一層幻想的に見えた。

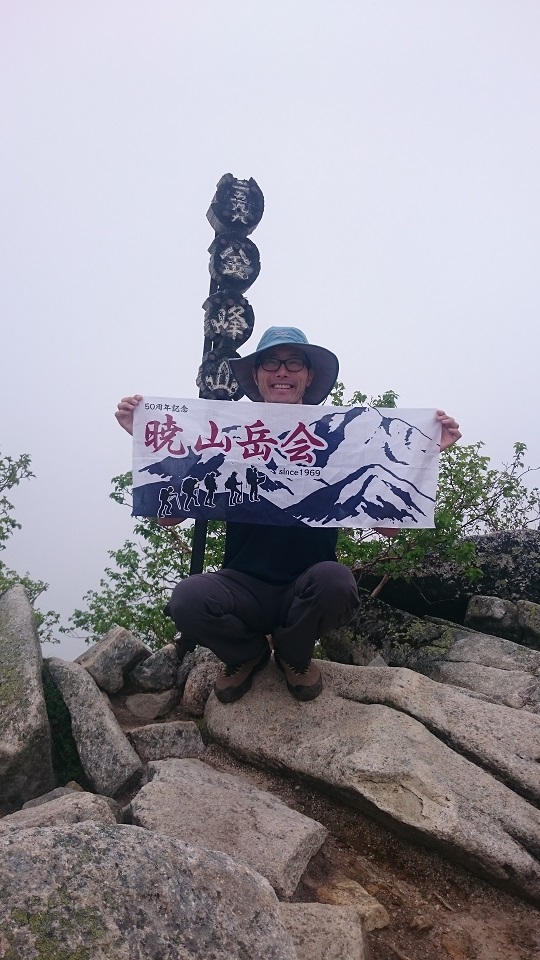

雁峠に到着。時間的にも早く、翌日は天気が崩れる予報だったため、分水嶺にザック(地図も)をデポして笠取山山頂を往復することとした。

地図には山頂が西と東に二つあると書かれていたため、最初の山梨百名山と書かれた笠取山の標識を超え、次の岩峰まで行ったが特に標識はなく、少し不思議に思ったがその先は下っているためそこから引き返した。しかしB隊は笠取小屋を通らないルートを取ったため、結果的に山梨百名山の西ピークと1953mの東ピークの間が繋がっていないことが下山後発覚した。一般ルートでも地図は大切。

分水嶺に戻りザックを回収、整備された登山道を下ると間もなく笠取小屋。バイオトイレもあり、樹林帯の中の気持ちの良いテント場。小屋のおじさんに指示された場所にテントを張る。3時になるとたくさんの鹿たちが集まってきて、おじさんから餌(ドッグフード)をもらって食べている。樹木を鹿の害から守るために餌を与えているのだと言う。たくさんの鹿たちに、隣のテントの坊やは興奮気味。小屋前のテーブルで宴会をしているパーティもいたが、霧で濡れそうなのでテントに入り、B隊と違い上品に夕食を済ませ早々に眠りに就いた。

9月15日(日)晴れ

幕営地(6:20)-一休坂分岐-作場平橋・車回収(7:16)=後山林道・片倉橋

明け方までテントを叩く雨音がしていたが、朝起きてテントから出ると東の空は朝日に輝いていた。B隊との合流時間を考えゆっくり出発。小屋の水場を水源として流れ出る沢沿いに付けられた道を下るが、辺りは苔むした日本庭園のように美しい。数人の登山者やトレランのランナーとすれ違ったが、交通の便が良ければ、もっと大勢の登山者が押しかけて、この美しい自然を維持できないかもしれないと感じた。

駐車場で車を回収し、時間もあるので道の駅「たばやま」に向かうが、温泉は10時から。前日の予報に反して晴れて暑い。せっかくなので芝生の上でテントを広げて干し、10時前にはすっかり乾燥し、温泉で汗も流し、2時間くらい待つ覚悟で後山林道に入る。悪路を進み片倉橋の駐車場に着くとおじさん3人が休んでいる。予想に反して早く到着した様子、話を聞けばどうやら三ツ山のピークを省略したらしく、笠取山のピークも含めて打ち合わせ不足により宿題を残しての山行となった。

(記 レー子)